原标题:故事人 |《猎罪图鉴》贾东岩:有人跟我说想当编剧,我的第一反应是劝退

2023年9月5日刊|总第2247期

Pengxx01·故事人

浮光绘影,大国剧匠。

多年来,国产影视内容诞生了众多优质作品,而隐匿于作品背后的操盘手们,身上又有怎样的精彩故事?为了充分挖掘台前幕后的精彩故事,记录艺术创作的难忘瞬间,烹小鲜(pengxx01)特别推出【百位故事人】专题策划,在漫漫长河中挖掘大国剧匠,寻找那些有故事的创作者,从中探索影视艺术的发展之道。

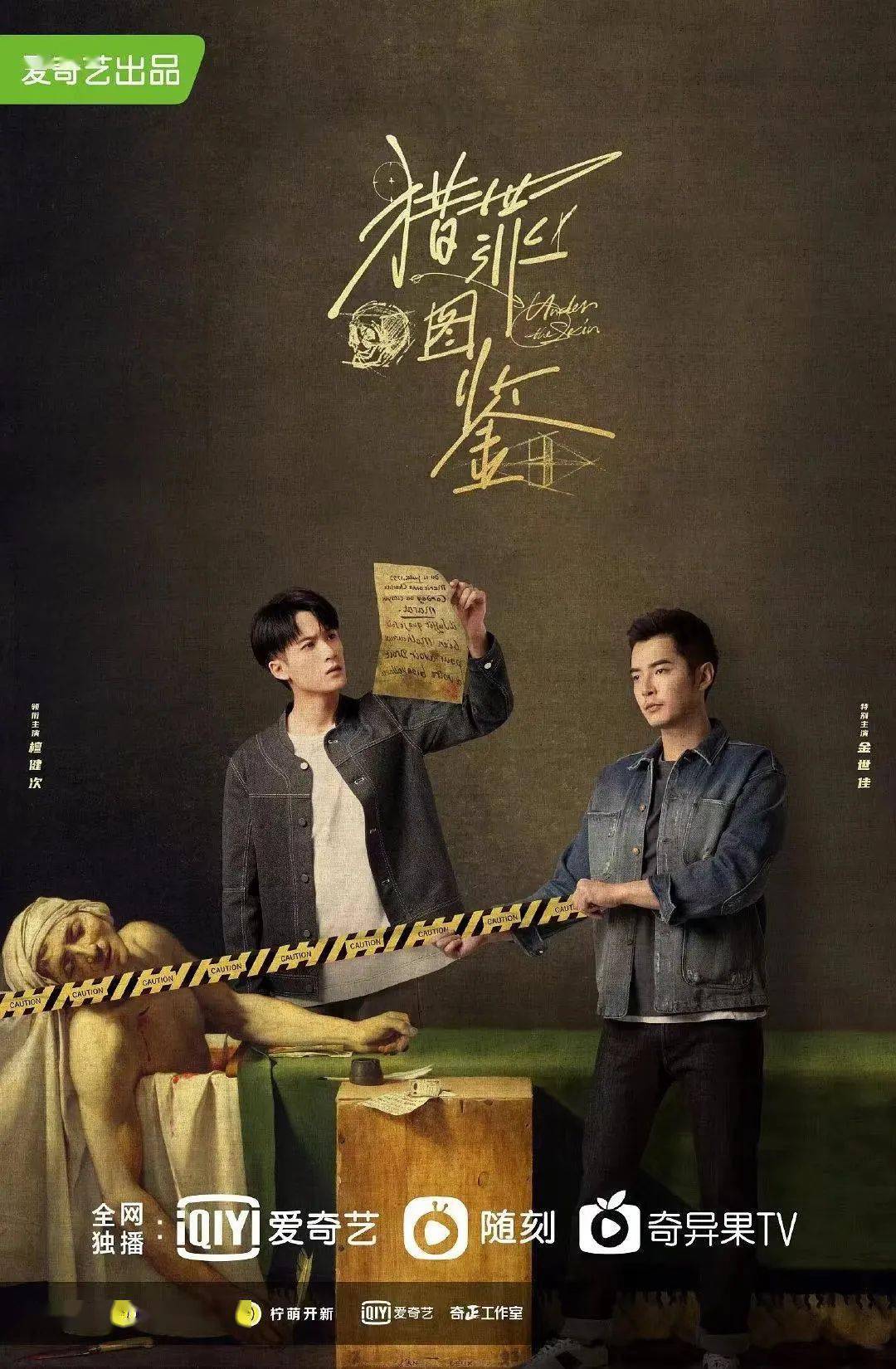

本篇为专题第11篇,小鲜对话《猎罪图鉴》编剧贾东岩老师,请他分享了入行以来的创作经历,以及作为资深编剧对行业问题的所思所想。

文 | 凌云

编辑 | 肖三军

见到贾东岩是在一个晴朗的午后,一聊起创作,他的话匣子就算打开了。从入行聊起,一直谈到最近关注的议题,贾东岩侃侃而谈,金句迭出,既有从业多年的慨叹,也有对行业一针见血的分析,令人听来受益匪浅。

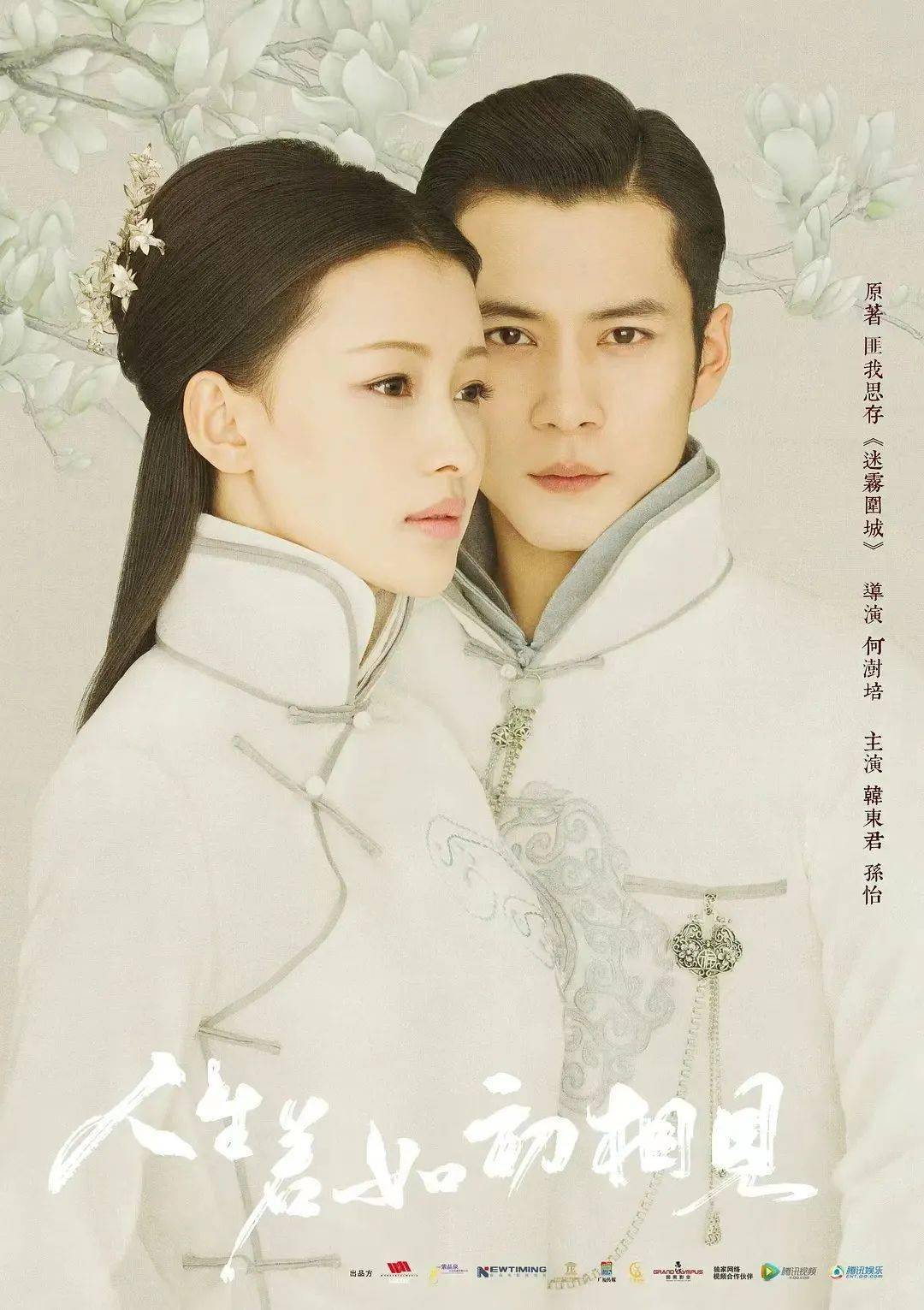

对于IP改编,他有着切肤之感,对于行业乱象,说到无奈处也只有一声长叹。从《勇士之城》到电视剧版《风声》,从《人生若如初相见》到《猎罪图鉴》,一部又一部的作品背后,是一个对自己高标准严要求的编剧。

入行十余年,贾东岩走过很多弯路,踩过无数深坑,有过爆款但不被爆款所限,始终以一种匠人的精神去耐心打磨编剧这门手艺活儿。在这一路走来的百转千回之中,贾东岩有着自己的坚守与执着。

01

从注册拍卖师到金牌编剧

2000年贾东岩大学毕业,从专业上看,中文出身的他有成为编剧的优势,然而他并没有选择进入编剧行业,而是成为了一名注册拍卖师,从事着一份和创作无关的工作。

直到2006年底,贾东岩才开始进入编剧行业。说起契机来,他自陈原因“非常土”,是身边有朋友想当编剧,拉着他一起,所以贾东岩是一种“陪练”的姿态进入编剧圈的。练着练着,自己就成了正式的编剧。

外界对于编剧的认知可能只是讲故事,但是在贾东岩看来,编剧真正的工作除了讲故事这个笼统说法之外,就是如何留住观众。过去讲“生死前三集”,现在已经不讲了,电视剧的节奏已经变成从第一集开始,每一集都得让观众留下,编剧要使尽浑身解数,来应对观众日趋减少的耐心。

从来套路得人心,可编剧想要让观众留下,不能只靠套路。有一位编剧前辈对贾东岩说过一番令他印象深刻的话:每一部观众印象中特别成功的戏,都一定是打破了上一部成功作品的定势规则,有自己独特闪耀的新东西。

在创作上,贾东岩也逐渐摸索出了一套自己的方法论,那就是先做加法,再做减法。如果要创作一部30集的戏,最初一定要先做出50集的量,然后往下砍,那么这30集一定言之有物,比较紧凑。像《猎罪图鉴》的初稿其实包括了16个案子,在做减法之后才有如今的模样。

2015年底,贾东岩和另一位编剧武瑶共同成立了上海纸堡影视文化工作室,从单打独斗变为集群作战。工作室里的编剧采取坐班制,每天上午10点准时开工,到点下班,拒绝加班熬夜,可以说是编剧中的一股清流,毕竟编剧这个行业里熬夜的现象还是比较普遍的。坐班制让编剧们每天都有工作量,不会出现前期摸鱼,临近交稿日期再突击工作的情况。另外纸堡工作室还有一套独特的创作模式,坐班制有助于发挥它的效果。

在日本战国史上的长筱之战,织田军队以火枪“三段击”战术大破武田骑兵,而纸堡工作室的创作模式颇与之相似,可以视为编剧版的“三段击”:在最初确定故事方案之后,由编剧A负责把故事排成情节点,大家来讨论情节点的顺序问题,定下排序。接下来由编剧B接手,将情节点做成分场。再由编剧C接手开始进行剧本创作,在完成一集剧本之后,再由A来把这集剧本重写一遍……整个团队交替完成,滚动前进。

“简单概括就是思维导图、Excel、 word轮番上阵。每一个人都会把前一个人思考不足的地方补齐,这种创作方式对于编剧的成长帮助还是很大的。”一般来说一个编剧成熟需要3—5年,能力上要特别突出的话甚至需要10年,但是贾东岩的这一套创作模式可以让编剧快速锤炼自己最强的部分,可能是调配情节点,可能是分场,也可能是内容。当编剧觉得自己这项技能磨炼得差不多了,可以申请调岗,换一个方向来创作。

这样团队合作出来的作品,能保证观感是出自一人之手,不会有多人合作编剧常见的那种割裂感。而且这么创作的速度也是可以保证的,基本上每4天可以完成一集剧本的初稿,兼顾了速度和质量。

编剧们团队合作与单打独斗,哪种创作方式更能产出优质作品?这是一个值得探讨的话题。追溯历史上,在文艺复兴时期的三位巨匠中,拉斐尔实际上是以团队创造的形式而闻名,取得了不输于其他两位的成就。在文学创作领域,埃勒里·奎因、冈嵨二人等作家都是靠合作创作出了大量佳作。

在编剧领域,像工作室这类团队创作同样可以输出优质作品。相比之下,工作室制度除了在完成创作之外,对新人更加友好,比起独自摸索前行,显然有人引领可以少走弯路。

对于纸堡工作室的编剧们,在最后的项目播出时都会给予署名,这一点对于年轻编剧来说非常重要。由于以往的行业陋习,编剧署名权不被尊重的现象时有发生,贾东岩在这方面吃过亏,所以对于扶持后辈,帮助年轻编剧方面不遗余力。“能一直合作当然好,哪怕最后工作室的小伙伴们单飞,身上也会带着几部剧的署名,这对于他们的未来发展是有利的。”

02

IP改编就是为史书作注

贾东岩入行之后,见证了IP的逐渐兴起,而在工作室成立之初,贾东岩也接到了涉及IP改编的项目——《人生若如初相见》。

这是工作室的第一个项目,贾东岩印象深刻,因为这个项目是春节前签的合同,所以年三十都在写剧本。在贾东岩看来,IP改编天然就存在一些困境,导致后来他不太愿意去做IP改编项目。

在IP 时代来临之后,对于一个 IP ,大家只在乎编剧能不能把 IP 改好,可是改好 IP 这件事情,并不是仅靠编剧就能决定的,有很多人在IP改编的过程中去决策。以前编剧是创作的源头,但在IP改编的时候编剧并不是源头,只是起到辅助作用。

但是在这种市场环境里,编剧为了生存,又不可能完全拒绝IP改编,在这样的过程中,贾东岩在IP改编上慢慢也明白一个道理:水大漫不过河。一个IP摆在那里,它就是岸。编剧改编要尽量把原作的神韵留住,而不是去跟原作者争长短,如果总怀着一种压IP一头的竞争心态去改编,结果是很容易出问题的。

在贾东岩操刀进行IP改编的时候,实际上秉持的心态是以解读和诠释为主。不管IP里的描写如何离奇,都要先假定它是真的,然后赋予其合理化,就好像给史书作注一样。像后来创作电视剧《风声》,其实就是抱着这种作注的心态,效果很不错,豆瓣评分高达8.0。

“千万不要想着原著很差,然后要推翻它,一旦有了这样的念头,那这个故事就从有支点变成了无支点,相当于编剧在凭空创作。干着近乎原创的工作,但是又不可能把原著彻底抛弃,所以没有人承认你是原创,而是说你魔改,这就是IP改编的麻烦所在。”贾东岩总结道。

03

入行多年,目睹行业之怪状和无奈

《猎罪图鉴》播出之后,贾东岩写过一篇文章《原创是一场冒险》,里面有这么一句令人印象深刻的话,“编剧最像的是农民,春种一粒粟,秋收万颗子,要看天吃饭,有好天气,才有好收成。偶尔多收了三五斗,可希望的肥皂泡还是时不时的破碎。”

在编剧这个行当里沉浮多年,贾东岩的感触非常多,有很多说起来让外人觉得匪夷所思的现象,也有很多明知症结所在却无法改变的无奈。

编剧想要在行业立足,维持生存,就必然需要一个接一个的项目,可困扰编剧的正是项目成活率低这个难题。

即使从业这么多年,有了丰富的行业经验和人脉,贾东岩表示自己接手的项目也只有30%左右的成活率。对于新入行的年轻编剧来说,成活率甚至只有10%左右。

如此低的项目成活率,对于编剧来说非常不利。因为编剧这个职业的沉没成本比较高,项目往往以年为单位,最起码也得三四个月。一旦项目流产,这些时间和心血就付之东流了。

在编剧这个行业里,竞争非常残酷,只要离开这个行业一线2到3年,那么编剧在创作上一定会出现问题。从商务合作上来讲,两三年没有作品的编剧,会被认为把握不住市场潮流。从创作的角度上看,也会跟观众的意识比较脱节。

以《猎罪图鉴》为例,当时18、19年同时间段贾东岩手上还有两个项目在推进,但是这两个委托创作的项目最后都夭折了,只有《猎罪图鉴》这样一个纯原创的项目生存了下来。

这就导致了整整两年时间,贾东岩没有作品产出,万幸的是,《猎罪图鉴》最后成了。

一个编剧作品的类型倾向,很多时候不是取决于他擅长什么,而是他能否得到相应的机会。因为制作公司评估编剧的时候往往有个词叫赛道,哪个编剧属于哪个赛道,基本上是固定的,哪怕编剧本人想跨赛道创作,机会也是不容易得到的。

像《猎罪图鉴》火了之后,来找贾东岩创作剧本的项目全是刑侦犯罪,但实际上他团队里也有喜欢做古偶剧的,也有过这样的机会,可最后评估的时候因为他们没有古偶剧的创作经验,最后就没有合作。所以编剧的选择面其实非常窄,在想做的类型和能做的类型之间,有着巨大的鸿沟。

其实《猎罪图鉴》之前贾东岩也没有刑侦赛道的经验,这完全是自己趟出来的路。所以对于编剧来说,如果不靠原创,很难找到属于自己的道路。但行业里却有一些编剧,没有固定赛道,想跨界就跨界,创作什么类型的剧都行,作品分数在豆瓣普遍三分四分左右。就像这样的编剧,他们反而是最自由的,这是一件很荒唐的事情。

04

对于编剧来说,爆款没那么重要

作为编剧,没有人不希望自己的作品被更多观众看到。追求爆款,是一件非常正常的事情。

贾东岩却语出惊人,在他看来如果以一个一生的职业来衡量,那么编剧其实不需要爆款。因为一旦有了爆款,可能这个编剧就干不了一辈子了。爆款必然会导致名利纷至沓来,生活和创作全部失衡,而且有了一个爆款之后,很难不去追求第二个爆款,这种诱惑力是非常大的。可实际上持续输出爆款,一部比一部好非常难,一旦效果不如预期,带来的挫败感可能会导致编剧的职业生涯提前结束。

当一个编剧是以这种几十年的职业生涯来做规划,一部爆款的存在与否就没那么重要了,编剧毕竟还是一个细水长流的工作。“如果人生里注定有一部爆款的话,你是希望是45岁爆呢还是75岁爆呢?我一定选择75岁爆,因为这可能是一个顶峰,代表我职业生涯没有走下坡路。”

贾东岩现在创作方式和选题方式非常简单,就是以职业生涯的长度来规划。假如还能写30年,那么这30年里,有什么选题是必须写的,按照这个重要性依次排列。如此做法令人感到他有一丝佛系,但实际上这是他对编剧行业深入思考之后的选择。

贾东岩自陈他对编剧这个职业一直有一种怀疑倾向,那就是编剧究竟有什么用?如果说一部剧真的给人鼓舞和力量了,那确实有用,但是多数剧都是无声无息地播掉了,也没有什么水花。所以编剧从事的其实是一种虚业,没那么实,不像其他一些工作,有立竿见影的效果。编剧的价值都是通过各种其他的周边衍生、附带而形成的。

这种对于自身职业的怀疑在其他人身上并不多见,这也影响到贾东岩对于其他人想从事编剧行业的态度。“第一反应都是劝退。曾经有过不少人来到我们工作室想要当一名编剧,我们也不明确表态,而是让他跟着我们每天上下班的节奏在这观摩,如果能坚持一个月,那再谈当编剧的事情,结果一个坚持下来的都没有。”

在贾东岩看来,其实大部分想当编剧的人,并不是想要编剧这份工作,而是想要“我是编剧”这种感觉,是一种文艺青年的范儿,当他看到其实编剧的生活也很社畜的时候,这个对他来说是有心理落差的。

在这些年里,贾东岩遇到过很多才华横溢的年轻人,都希望成为编剧,但是最终都离开了这个行业。为什么?因为特别有才华的人内心都比较敏感,因此会比较脆弱,往往编剧这个行业里最终留下的,都不是才华横溢的那种人,而是经得起挫折、留得住、能吃苦的人。

“编剧面对的一个现实问题就是,哪怕你才华横溢,但是能不能经得起连续的多次否定?要知道多数情况下,你的才华不一定能遇到那个对的人,在经过了多次否定之后,还能不能保持初心?”

对于编剧来说,完成比完美更重要。因为追求完美意味着拒绝完成,在这个行业里,只有能坚持下来的人才能留下。当一个编剧带着一种匠人心态去工作时,他的职业生涯可能会更好走一些。

-END-